【論評】声が響くと出会いが生まれる(若松 司)

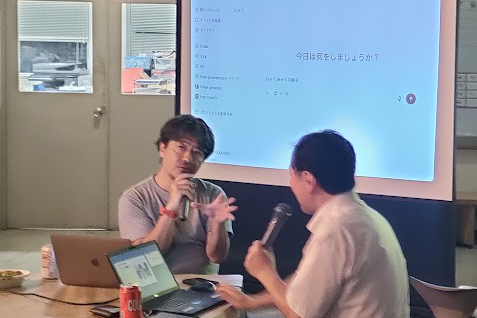

Aダッシュワーク創造館の所在地・大阪市浪速区木津川には、皮革の流通・製造の一大拠点という歴史がある。 LABU30(Life, Art & Biz center Until 2030)は、その歴史を踏まえつつも新しい方向性を見出していこうというプロジェクトである。その最初のゲストに地元の革靴業界の企業、野口彦株式会社の取締役社長・野口貴弘さんをお迎えでき、幸先のよいスタートが切れたように思う。

野口さんの語り口は柔和で、いつも楽しそうである。経営者がふだん、どんなふうにChatGPT(野口さんはGPTと呼んでいたので、以下これにならう)をはじめとする生成AIを活用しているのか聞いてみたかったのだが、野口さんなら身の丈に合った話をしてくれるのではないか。そう踏んだところ、果たしてその思惑どおり、野口さんはユーモラスにビジネスやプライベートでの使い方を惜しみなく披露してくれた。

ところで、筆者には何かにつけ流行りものには消極的な性分がある。今回のイベントで言及された「ポチョムキン理解」にもわが意を得た思いが幾分かある(何のことか知りたい人は早速、GPTに問いかけてほしい)。しかしわが身を振り返ってみると、日常に発する言葉も会話もポチョムキン理解に驚くほど似通っていることに気づく。Builder.aiのマンパワーAIに至ってはもはや戯画に等しい。ディスプレイの向こうにAIを演じる700人のインド人エンジニア。その人件費のほうがAIよりも安価だったというディストピア…。

これらネガティブな話題は事欠かないが、今回のイベントではポジティブなことがユーモラスに語られていたように思う。話題をいくつかピックアップしよう。

野口さんはGPTに複数のペルソナを与え、自社製品のレザースニーカーについて議論させる。スポーツシューズしか履いたことがない30代男性・佐藤さん。革靴しか履いたことがないビジネスマン40代男性・中村さん。すでに自社製スニーカーを愛用している40代男性・田淵さん。こんなふうに名前もつけて、「ネットの履歴などをリサーチし、商品の良さ/悪さ、履き心地、どんな時に履くか、どんな方が履くかなど分析し、3人で話してほしい」と指示を与える。

すると、一対一のやりとりよりも議論がはるかに多岐に及び豊かになるという。とくにネガティブな意見が出てくることもあり、野口さんはそれをこそむしろ歓迎している。ちょっとした意外性を楽しむ遊び心が彼らしい。

当日は実際にGPTのチャット機能を使ってもみた。野口さんは深夜ひとりで高速道路を走っているとき、ハンディフォン代わりにGPTとチャットするそうだ。確かにそういう使い方も決して突飛とは言えまい。が、実際に使っている人はそんなに多くはなかったようだ。GPTが声を発すると、この日一番のざわめきが会場に沸き立った。

インターフェイスの力ってこういうことかもしれない。技術が普及するには、その優秀さ、便利さ、有用さだけではダメで、こうした驚きを孕んだ出会いの場面が必要なのではないだろうか。出会いが技術への親しみを生み、人は自然と技術に向き合うようになっていく。なんかすごい臨場感(ライブ感)を感じた瞬間だった。LABU30でこうした瞬間を生み出し続けることができたなら、5年後の未来は明るいかもしれない。

追伸:GPTの声音はとても聞き取りやすい落ち着いたアナウンサーのような女性のそれだった。野口さんは彼女に方言の掛け合いをさせようとするが、「了解です。いろんな地域のバリエーションで楽しめるので、また何かおもしろいアイデアがあったら教えてくださいね。」とはぐらかす彼女のほうが一枚上手とみた。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] Analysis(考察・論評) 2025年8月28日 […]